※本記事は「事業承継・M&A補助金 専門家活用枠11次公募」に関する過去情報の整理です。

最新の制度の考え方や活用判断については、「事業承継・M&A補助金とは?」をご覧ください。

事業承継・M&A補助金の専門家活用枠11次公募要領(暫定版)が公開されした。

事業承継・M&A補助金の専門家活用枠は、M&Aの際に専門家費用が発生する際に、その一部を補助するもので、売り手側・買い手側共に利用することが可能です。

社長の平均年齢の高齢化が進み、黒字企業であっても後継者不足により廃業を選択する企業も増加する中、M&Aにより事業を他者に引き継ぐことは、地域経済の安定化の面でも有効であるといわれています。

本記事では、対象となる企業がスムーズな申請に繋げられるようにするために、事業承継・M&A補助金の専門家活用枠の制度についてわかりやすく説明いたします。

※11次公募要領の確定版は2025年4月中旬公開予定となっており、変更があれば随時このページを更新いたします。

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部

を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

(「事業承継・M&A補助金 公募要領」より)

中小企業白書によると、中小企業の後継者不在率の状況としては、2018年以降、減少傾向にあるとしています。しかし、2023年時点でも54.5%となっており、半数近くの企業で後継者が不在となっています。売り手・買い手の間に専門家を入れ、スムーズにM&Aを進めたいという場合に専門家活用枠の利用を検討してはいかがでしょうか。

事業承継・M&A補助金の事業要件

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の対象となるM&Aは、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)を対象としており、そのM&Aは補助事業期間に実施される必要があります。

売り手・買い手はいずれも個人事業・法人どちらでも可能ですが、個人の場合は開業5年以上、法人の場合は決算3期以上経過している必要があります。

なお、売り手側の場合、専門家経費は社長が払い、補助金も会社ではなく社長が受け取りたいという場合がありますので、その場合は”社長と会社の共同申請”といった方法をとることもできます。

対象期間中に行われるM&Aであればすべてが対象となるわけではなく、売り手側・買い手側それぞれにおいて、指定された要件を満たすM&Aである必要があります。

また、物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等といった、実質的なM&Aではないと事務局が判断した場合には、その申請は無効となります。

買い手側のM&A要件

- 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること。

- 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

- 客観的資料に基づいた検討に基づく M&A の実行検討、M&A 成立後のトラブル防止、またM&A 成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。

売り手側のM&A要件

- 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の補助金額・補助率

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の補助金額・補助率は、下記のとおりです。

買い手支援類型(Ⅰ型)

| 補助率 | 1/2 |

| 補助上限 | 600万円以内 |

| 上乗せ額(DDを実施する場合にに係る費用) | +200 万円以内 |

| 上乗せ額(廃業を合わせて行う場合の費用) | +150 万円以内 |

売り手支援類型(Ⅱ型)

| 補助率 | 1/2 または 2/3 |

| 補助上限 | 600万円以内 |

| 上乗せ額(DDを実施する場合にに係る費用) | +200 万円以内 |

| 上乗せ額(廃業を合わせて行う場合の費用) | +150 万円以内 |

売り手の場合、下記要件のいずれかを満たす場合に補助率が2/3となります。

- 物価高等の影響により、営業利益率が低下している者

- 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の補助対象経費

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠で補助対象となるのは、下記のとおりです。

委託費のうち、FA・M&A 仲介費用については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者による FA 又は M&A 仲介費用のみが補助対象経費となります。

| 対象経費区分 | 概要 |

|---|---|

| 謝金 | |

| 旅費 | |

| 外注費 | |

| 委託費 | |

| システム利用料 | |

| 保険料 | M&A 当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料に関するものが対象 |

| 廃業費 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 |

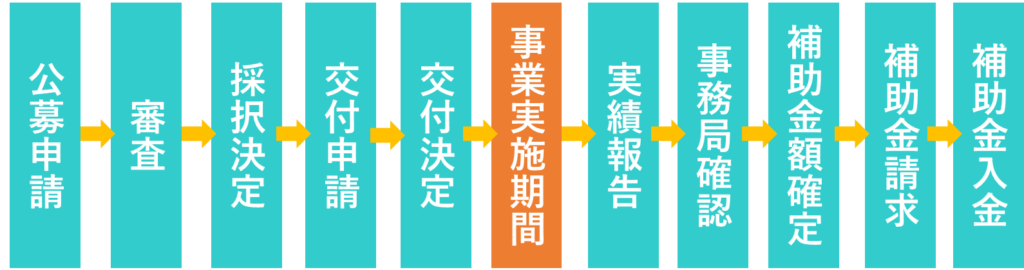

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の流れ

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の流れは下記のとおりです。事業実施期間中に行われた取組が補助対象となり、事前着手は対象外となります。

2024年までとの変更点

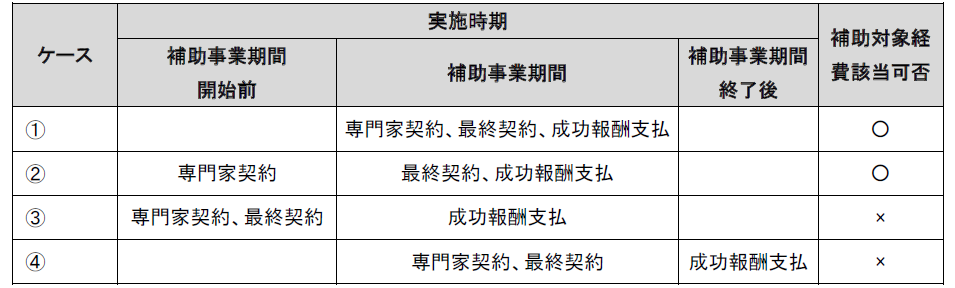

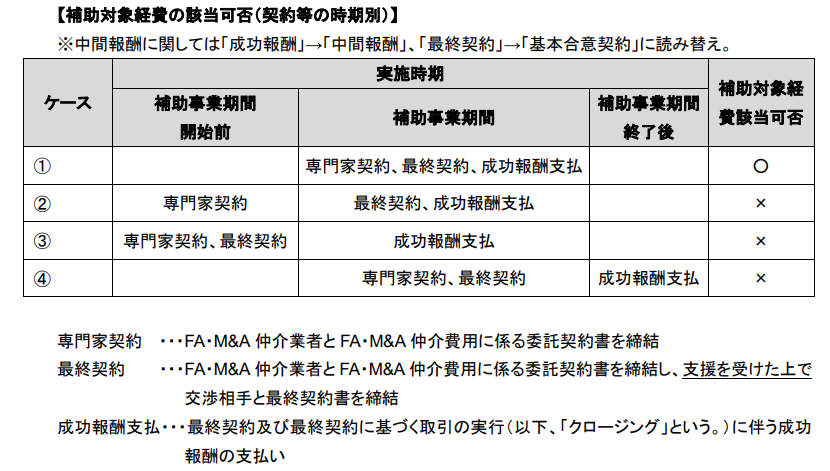

2024年までは、仲介会社などの専門家契約は、補助事業実施前に契約をしていた場合でも、事業実施期間中に発生した中間報酬・成功報酬については補助対象となっていましたが、2025年は実施期間中に専門家契約を行ったものが対象となります。

ある程度売り手・買い手双方で話が進み方向性が見えかけていた時に利用できていたのが、2025年からは利用できなくなりますので、ご注意ください。

2024年版(過去)

2025年版(現在)

この変更に伴い、これまでは事前契約の場合には相見積もりが不要となる場合がありましたが、相見積もりが必須となります。(仲介会社で相見積もりとは?とも思いますが…)

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の申請に必要な書類等

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠の申請にあたって準備するものについては、申請パターンが多数存在し非常に複雑なため、公式サイトをご確認ください。申請時点で特に用意するのが難しい資料はありませんので、その点はご安心ください。

申請は全てJgrantsから行うことになりますので、事前にGbizIDプライムの取得が必要です。

さいごに

中小企業のM&Aを後押しするために「事業承継補助金」が「事業承継・M&A補助金」へと名前が変わったものの、2025年のルールは使い勝手が非常に悪くなってしまったような印象があります。特に負担の大きい仲介会社への手数料の補助を期待する中小企業が多いと考えられる中、まだ商談も始まらないうちから補助金申請をしろというのはだいぶ乱暴なようにも思えます。まだ暫定版ということで、今後変更されるのかどうか、引き続き様子を見たいと思います。